来源:湖南作家网 时间 : 2023-09-19

分享到:

编者按:湖南当代文学史,某种意义上讲就是中青年作家的崛起史。自上世纪80年代到21世纪初,文学湘军经历了一系列变化,从崭露头角到黄金时代,再到沉寂突围,继而建立新的格局,这其间,都是一批中青年作家在文坛上横刀立马,铸就了文学湘军的影响力。

为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述,繁荣发展湖南文学,湖南作家网策划了“湖南中青年作家系列访谈”活动,旨在通过与当前创作较为活跃,成绩较为突出的中青年作家对谈,挖掘其写作背后的真实感受和生命体验。在倾听、交谈过程中,再现每位作家的创作之路,从创作背后构建一部关于湖南当代中青年作家的心灵史。

本期作家档案:

马笑泉,1978年生于湖南隆回。先后毕业于湖南银行学校、湖南师大、北师大鲁迅文学院合办作家研究生班,获文学硕士学位。曾在县城银行、地市报社工作多年。2014年调入湖南省作协任专业作家。2016年当选为湖南省作协副主席。

在《十月》《当代》《收获》《人民文学》《民族文学》《中国作家》《芙蓉》《天涯》《作家》《诗刊》《散文》《作品》《山花》《花城》《大家》《江南》《雨花》《红豆》《滇池》《绿洲》《飞天》《朔方》《鸭绿江》《回族文学》《湖南文学》《广州文艺》《湘江文艺》《山西文学》《诗歌月报》《解放军文艺》等刊发表小说、诗歌、散文两百余万字。著有长篇小说《迷城》《银行档案》《放养年代》《巫地传说》,中篇小说集《对河》《愤怒青年》,短篇小说集《幼兽集》《回身集》,诗集《三种向度》《传递一盏古典的灯》,散文集《宝庆印记》等。作品被译为英、法、意大利等文。

作家马笑泉

采写 | 马兵

应该是一个大清早,搂起件外套,出门游荡。无所谓碰见谁,无所谓目的地,只是把步子踏出去,感受着石头之所以为石头的质地。不消费力,几个月下来,你就能理清楚一个县城的巷道脉络。

把这事儿安放在任何一种职业上,都会多少觉得有点不太对劲。像我小时候,就称这样的青年是“街溜子”。说白了,就是没啥正经事干。偏偏把它安放在一个作家身上,就会忽然心安理得起来,比如,福克纳,余华……

“我从八十年代一直游荡到今天。”他说。

朱熹曾经给自己列出了一种理想的生活:半日静坐,半日读书。在静坐的过程中感受内在的生命体验,在读书的过程中拓宽精神世界的边界。马笑泉很年轻的时候看到了朱熹的这段话,当时他就想,如果没有写作的话,他的理想生活就应该是:半日读书,半日游荡。

游荡的时候,你会有意无意地吸收这个地方的气息。人物,市井,城区景物,砖墙上新开的口子,它们都有气息,在一次次的步伐律动中,融入到你的身体里,并体现在日常生活的一举一动上。马笑泉游荡并不去名山大川,反而喜欢在城市的大街小巷里随意游走,感受那份心灵辐射过来的放松与自如。他自述,这对他的生命养成有着决定性的作用。这种毫无目的的游荡过程,孕育了马笑泉对这个世界的生命态度:生在这个世界,大多数时候,过程就是结果。

因此,写作品时,尤其是长篇,他总是不急于把它写完,而是充分享受过程中的那缕幽微与美好。看似放慢了写作节奏,反倒造成了他作品完成度高,基本上拿出来就能发表、出版。

但是,仿佛宿命一般,写作成了马笑泉的职业,于是只好把自己游荡的爱好压缩一些,变成半日写作,半日读书,偶尔游荡。

写作,从“愤怒”开始

写作的起点,带着团烈火。

1997年,王小波因病逝世。在他去世后的3个月,《时代三部曲》一度出现“疯传”的追捧,对几代人产生了深远影响,包括马笑泉。彼时已经发表过几篇作品的他,无意中在《沉默的大多数》中看到这样一种写作观念:现代小说中的每一句话都应该含有无限的信息。福至心灵般的,马笑泉很是振奋,像是得到了某种启示。从那一刻起,他想写一种小说,里面没有一句废话,每一行字都含着无限的信息。他甚至想,要是能够写出这样一本小说,自己在小说这个领域就没有遗憾了,就可以去继续攻克自己更喜欢的诗歌、散文高峰了。

小说并不是马笑泉最开始喜欢的文学体裁,相比之下,诗歌、散文更能让他兴奋。写小说在某种意义上是一种自发的行为,他发现有一些东西用诗歌和散文不太好表达,但是在小说的世界里,反而可以轻松完成。虽然它是一种虚构,却可以体现更多丰富曲折微妙的东西。抱着“写出这样一本满意的小说”的想法,《愤怒青年》带着团烈火出现了文学期刊上,先是《芙蓉》,后是《小说选刊》。然后经过汉学家长达两年多的翻译,法国的“橄榄树”出版社推出了单行本,成为他的第一本书。

人物形象是自动跳出来的。它来源于马笑泉从小生活的县城,那是一个尚武之风特别浓厚的地方。约莫是他读小学、初中的时候,总能看到一些被称作是社会青年的人在街上晃荡——他们是一个特定时代下的产物。一方面,这些青年在行为、道德上行走在边缘地带,另一方面,他们实质上又引领着一个时代的小风潮。细细观察,你会发现,往往是那些社会青年把最新潮的东西带进了我们的生活。蛤蟆镜、喇叭裤、霹雳舞还有各种港台歌曲,基本都是这群人将其带进了县城的生活。在幼小的马笑泉看来,他们是街上最光鲜最靓丽最有吸引力的一群人物。

当然,这些人物大多有比较悲惨的命运,有的吸毒后来跳河自杀了,有的成了真正的黑道人物,做些收高利贷、放账、看赌场一类的事情。这些事情本来离马笑泉很远,像是被隔膜开的两个世界,彼此并不相交,只是远远地张望。直到他参加工作后,听说自己的小学同学也有成为了这种人物的。知道消息的那一刻,马笑泉感受到了一种源自血肉、心灵的震颤感,那层膜因为自己的小学同学的“越界”,而被捅破。仿佛一夜之间,马笑泉和这类人群有了丝缕的联结。

种种因素下,有了《愤怒青年》。当然,仅有故事背景还不够,更重要的是情绪。写这篇小说的时候,他才23岁,刚刚踏入社会,青春期累积的很多情绪还没有消散,都被他倾注在小说里面了。今天我们回过头再看这本小说,会发现其情感张力极大,可以说是马笑泉至今为止情感张力最外露的一部小说。

现在我好想抓住一只手,哪怕是一只小小的、软弱的手,也能助我抵挡这黑暗的寒冷。如果说寒冷也有颜色的话,那它只能是黑色。我说的是心头的寒冷。身体的寒冷我不怕,那种冷是白色的,能使我清醒、振奋。但心头的冷简直不可抵御,它像世上最薄最快的刀锋,一刀刀削去勇气、希望和激情。需要一只手给我温暖,哪怕是一点点,像火星那样,但我只能抓住自己的手。这双手稳定、有力,而且准确。它替我带来了金钱,也带来了血腥,最终把我带入这间阴冷、黑暗的囚室。

——《愤怒青年》节选

仅仅是情绪和背景吗?不,远不止这些。

多年以后,马笑泉再次回顾这部小说的时候,窥见了它或隐或现的来源。首先是他很喜欢的《水浒传》《史记》中刺客列传、游侠列传这些章节,在艺术精神和文本气质方面赋予了最初的影响。其次,是一般评论家不容易关注到的:马笑泉读中专的时候接触到的尼采哲学。尼采的那种生命意志的学说,对马笑泉的冲击特别大。回过头看,小说中的那种生命力的张扬,和中专时代的哲学阅读也有关系。当然,小说中呈现的生命意志是盲目的,也必然是盲目的,马笑泉并没有因为阅读尼采就把人物拔高,最终他还是贴着人物本身的性格、社会环境来写,并没有把他们写成“超人”一类的人物。但他们身上那种强悍的生命意志,还是隐隐约约受到了尼采的影响。

还有一个来源是影视。读中专的时候,影碟已经很普遍了,县城、市区、省城,基本上是被影碟店全覆盖。尤其是马笑泉刚参加工作那几年,每天租一两部碟片来看基本上是生活的常态了。马笑泉尤爱港台片,它时尚,新鲜,同时在文化和审美上没有隔阂感。初看王家卫的电影时,很难不产生一种惊艳感。阿飞正传、堕落天使、旺角卡门、东邪西毒、春光乍泻,吸引这位小说家的并不是人物本身的设定,而是王家卫的那种叙述方式,那种奔涌在电影每个镜头中的气息。后来,这种叙述感觉被逐渐内化,在马笑泉的作品中自如流淌。

生猛、恣肆与“打呆仗”

王小波的观念,让马笑泉领会到了“语言的密度”这一概念,并付诸于实践。

为了达成这种效果,他几乎是无师自通地使用了很多的叙述技法,包括跳跃、回闪、穿插等蒙太奇的写法。从写作者的体验来看,马笑泉写的时候有一种行云流水的感觉,可谓十分舒爽。由此,《愤怒青年》的自由意志以及生命力,都散发出一种张扬的气息。

生猛、恣肆、满溢生命气血!这些词汇在你第一次读到马笑泉的文字时就能够感受得到。他不喜欢把情感柔和地表达出来,而是以一种反抒情的抒情来描写。这和他的诗歌修炼有关系,马笑泉的诗歌也喜欢这样的冷抒情。当然,这并不意味着他赞同所谓的诗意小说,诗意应该是一种由里而外散发的东西,它不应该成为装饰品。

“这本书(《愤怒青年》)整体来看气韵生动。如果要我现在来写,那肯定不是一部中篇,而是一部长篇。但是当时我只能把它写到五万字左右,这是我当时在长度方面能够达到的极限了。”在五万字的篇幅里,要包含尽可能多的信息、情绪与思考,要尽可能多地穿插人物的命运等,这是一种高密度的写作。在马笑泉看来,密度是现代小说区别于传统小说的一个重要标准。

那么,在写长篇的时候,如何保证其密度始终如一呢?这又是马笑泉需要去解决的另一个问题。而这个问题,在他看来,一半是天赋,一半是后天的修炼。

不得不承认的是,写长篇小说这件事,确实有天赋一说。有的人是天生的长篇小说家,比如托尔斯泰,狄更斯,他们那股“气”可以撑到作品的完成。但是,中国的小说家,似乎从古至今在这块是弱项。这就好像我们打乒乓球打得好,但是在足球上就提不上去。这里面可能有一些先天的禀赋在里面。像金庸,就是中国小说家里面一个罕见的长篇小说家,他一上手就是长篇《书剑恩仇录》。他可以很好地克服中国长篇小说家的一个短板:半部杰作。

理一遍古往今来的中国长篇小说,你会发现,它很像一场另类的足球比赛。上半场大家还踢得有模有样,甚至说精彩纷呈,中场的时候,气息就弱下来了。这不是说大家的技巧、体验跟不上,而是因为体能不够。在马笑泉看来,写长篇也是需要“体能”的,当然这里的“体能”还包括更多的东西,用更加准确的词来描述,应该是生命能量。

有些人的生命能量用来写中短篇绰绰有余,但是一到长篇,它就撑不起来了。但是,即便拥有这种天赋,也不意味着你拿到了写好长篇的通行证。长篇是一个太复杂的工程。写短篇就好比在打一场游击战,写中篇好像是在打一次埋伏战,但是写长篇是一个大兵团作战,它要调动千军万马,从战略的层面,从整体掌控到局部细节都要拿捏到位,所以要不停地修炼。

“刚开始写长篇的时候,我就意识到了这个问题:一方面你要有大局感。哪怕你在写一个微不足道的细节的时候,你都要敏感地认识到它对整体有什么影响。另外一方面,也不能因为大局感而忽略了细节的打磨。我最喜欢的长篇《百年孤独》就是这样的作品。它的气魄足够宏大,与此同时,它的每一个局部都写得很精美,经得起推敲,包括《红楼梦》前八十回都是这样的。大家为什么普遍认为《红楼梦》是中国古代最伟大的小说,因为在曹雪芹完成的部分里,它达到了这种标准。”

所以,现在的马笑泉依然选择用高标准来严格要求自己。人物,结构,细节,语言,气息,以及神韵等,都需要一步步的练习。这里没有什么可以传授的武功秘籍,你只能是在写作中练习写作,在战争中完成战争,很多东西都是这样一步步发展出来的。包括在长篇里面,写作者要克服很多叙事上的困难,每克服一分,就意味着功力长了一分。如果克服不了某个困难,或者是采取了什么讨巧的方式将它绕了过去,写作者的功力就上不去,写了也是白写,得不到丝毫的进步。

在这个问题面前,马笑泉采取了湘军“结硬寨、打呆仗”的态度。他写小说的时候,每遇叙述难关,必然要想方设法把它攻下来,绝不肯以取巧的方式饶过去。他在用一种几乎霸蛮的态度要求自己。所以,每次写完一部长篇,马笑泉都感觉自己的叙述能力好像上了一层,整个人都有一种浴火重生的感觉。因此,尽管写长篇的过程艰难,但是写完之后,再过一段时间,他又忍不住准备下一部长篇——这种脱胎换骨的感觉实在让人着迷。这也是朱光潜说的,“朝抵抗力最大的路径走。”往往抵抗力最大的那条路,它艰难,却也是最有价值的一条路。

人生是这样,写作也是这样。

生命能量、气息、神韵

生命能量听起来玄乎,它基本上很难用一个现代理论的术语加以诠释。马笑泉更愿意用中国传统文化里的名词指代它。

对于文学创作,马笑泉对自己的要求可以用八个字来概括:气韵生动,形神兼备。

气与神,一直是马笑泉创作的核心。无论是文学、中医还是武术,对气的重视程度都非比寻常。从黄帝内经开始,古人就抓住了“气”这一核心概念,这里的“气”实际上就是生命能量。古人常说读书养气,在孟子的时代提出了“吾善养浩然之气”,这里的气是有“志”存在的,这股生命能量有一种具体的目标,称之为“以志率气”。在中国古典文论里还有一个重要概念叫做“文气”。而如何蓄养文气,马笑泉好像有一种天然的敏感。所以,在写一篇作品的时候,马笑泉格外重视文气的酝酿,他写作的时候从来不急,一定要感觉到那种气在体内已经充盈,才愿意动笔。

苏东坡也意识到了这个问题所在,他说文章是“如水行山谷中,行于其所不得不行,止于其所不得不止”。这种感受和马笑泉相同,就是要把这股气培养到一种理想状态,再动笔去写。而写作的过程,其实是运气和调气的过程。气息流转之间,是有节奏、有姿态的,要写作者不断调整、主动换气,才会有新的气生出来,以达到“生生不息,流转不停”的境界。

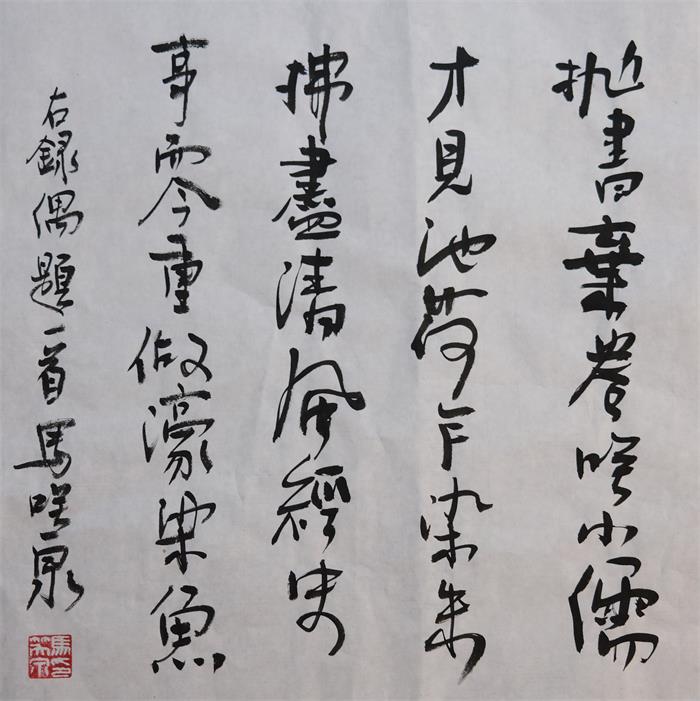

马笑泉书法作品

这些东西说出来似乎有点玄妙,但是对马笑泉来说是切切实实的感受。

“对我的创作真正产生决定性影响的,正是这些我体验到的东西,也就是养气、运气、换气过程中的诸多微妙变化。这种过程简直无法描述,却最终生成了我的作品。”

为了使“气”足,马笑泉的写作状态被他调整成了规划性的写作。只要进入到一个长篇写作的状态,他就要求自己每天上午写一千字,这一千字写得很慢且讲究。如果写得顺的话,这一千字的任务很快就能完成,若是写得卡一些的话,两三个小时内,怎么都能够完成。

所谓“灵光一闪”,写出千古巨著,那是极偏怪才的故事。马笑泉没有写作怪癖,坐下来就能够稳稳当当地写。他的写作状态有点像苏东坡所说的“如万斛泉源,不择地而出”,坐下来就有灵感生发。而以他的能力,每天写三四千字也能完成,但他有意识地把自己的生命能量保持在一种充沛的状态,尽量远离精疲力竭。

“哪怕今天我还能再写两三千字而不会觉得气虚,我依然会关上电脑,去干别的事情。等到第二天,把昨天写的东西从头到尾细细地捋一遍,然后再写一千字。这种写法慢是慢了一些,但是这样写一年的话,还是有三十多万字的。”这样的写作方式,使得作品质量有了完备的保障。马笑泉的小说大多一遍成稿,修改对他来说基本上是在查找错别字。

说完了“气”,再来说说“神”,也就是神韵。在中国古典诗学中,神韵是一个非常重要的概念。如果说“气”是关系到马笑泉作品具体生成的机制,那么“神”就关系到作品完成之后的效果。在马笑泉看来,一部作品读起来要有神韵,不仅是人物具有神韵,语言本身也需要。如此,一部作品才是成功的。

什么是神韵呢?拿江边的一颗带花纹的小石头来举例,把它放置在干涸的状态下看,和把它浸在清水里看,效果全然不同。浸在清水里的石头花纹,流光溢彩,就有所谓“神韵”的状态。神韵又好像是珍珠的光泽,有没有那层光泽,光泽度如何,价值也是截然有别。

有的小说,读来觉得它没有什么毛病。语言、叙述没有问题,技法也很老道,故事也讲得很好,但是你总觉得它不是上乘之作。其原因就在于它没有神韵,没有珍珠的那层光。

“气“和”神“之间是有某种关系的,甚至是因果关系。因为有那股气在,所以才会生出神韵来。反过来说,气之生发流转,就是为了流转出这层神韵出来。

马笑泉的文学观

回族的血统,对马笑泉几乎是一种不自觉的影响。在创作了一段时间后,他发现自己的写作气质和身边的同时代作家是如此的不一样,他迫切地想要辨认它的源头在哪里。源头的一部分是地域性的,来自巫楚文化,有一些巫性的东西在他的字里行间弥漫。但是除此之外,还有一些东西是巫文化所涵盖不了的,那是一种来自异域的东西,是对硬朗、洁净和朴素的莫名向往与执着。在读到张承志的《清洁的精神》时,马笑泉感觉到了一种天然的契合和喜欢,他意识到这分执着,源自血脉的民族气质。毫无疑问,在作品的内层,它支配着一些东西。

除此之外,影响马笑泉创作的东西太多了。他首创的“档案体”小说,被文学理论家所肯定。这种文体形式的创新,一定意义上来自先锋文学。先锋文学在70后作家群的阅读史上太重要了。彼时马笑泉正处青春期,恰好赶上先锋文学最火爆的时期。马笑泉曾提出“长兄为父”的观点来定位他这一代作家与先锋派的关系:“在我们还没有接触到西方欧美的现代文艺的时候,我们是先读了中国的先锋派文学,通过这些先锋作家间接接触到了欧美的现代文学。所以先锋派文学、作家对我们而言特别亲切,有点像我们成长过程中的大哥哥一样,在某一段成长过程中,他们起到了指引的作用。但是我们这批作家后来又不同程度地绕开了这些作家,我们通过他们找到了那个父亲,也就是西方的现代派文学。回头来看,我们还是深深感激这些先锋派作家。”

从《愤怒青年》到《银行档案》再到《迷城》,我们能够明显感知到马笑泉的“气”与“神”在不断调整、变化。每一部作品都有最适合它的结构、节奏与气息。《愤怒青年》只能是烈马快刀的节奏,如果是用一种温吞吞的节奏来写,那就与这个题材本身的质地不相衬。作为一个小说家,就是要最大限度地尊重这块素材的质地,让质地本身的特质释放出来。《银行档案》的特质,就只能采用那种市井气的腔调去描写单位人事的小纠葛、小麻烦。《迷城》的人物、故事都有着庙堂气,所以肯定不能是一种快马钢刀的写法,也不能是《银行档案》那种冷幽默、调侃式的写法。马笑泉思考了很长时间,最终从颜真卿的大楷里找到了感觉。它要有颜楷的厚重庄严,但是在厚重里又有种种微妙的变化,以此将素材的庙堂质地加以呈现。

在马笑泉的作品接续当中,他乐此不疲地挑战着各类叙述难题。来自电影的蒙太奇、来自绘画的散点透视、多人叙述,甚至是论文考证式的书写,都被他化进自己的小说创作里。比如《回身集》中不少篇章的处理方式,马笑泉就是从福柯一本书的标题那里得到启发。直到今天,马笑泉都没有阅读《知识考古学》,但就是这五个字,给了他启发——他说,有时候误读也有可能造成一种启发。也许“知识考古学”并非马笑泉所想象的那样,但是它给了马笑泉一种小说的灵感,就是以知识考古的方式来撰写小说。当然,这也不是马笑泉的发明,其实博尔赫斯的小说,很大程度上就有这种知识考古的味道。他虚构某种知识,在其中建立表达某种奇趣的东西。

同样,书法,武术,美食,儒道佛,各种民间文化……这些元素经常在他的作品中出现。他会停下主线的叙述,不厌其烦地描写书法,只因为《迷城》中的人物性格和书法是一种同构的关系,主人公的性格、发展,通过书法的变化来紧紧咬合,达到以书喻人的效果。他从不愿意给自己设限,不愿意躺在舒适区,在一次次的书写中,马笑泉想让自己的生命能量、创作潜能全部释放出来。

他说,“到现在为止,一个吸引着我写下去的重要原因就是,我想看看我创作能量的边界在哪里。”

马笑泉在艺术上的追求可以用“致广大而尽精微”来表达。“广大”是他的写作态度,不给自己设限,一直到自己无法窥探的境界。“精微”是他对作品质量的要求,要求每一个局部每一个细节都达到精美,能够经得住反复的推敲。

有人问:今天,文学还能够为我们带来什么呢?

马笑泉说,“文学不是带来什么的问题,而是没有文学,人类可能不成立,变成了另一个物种,它是人之所以为人的本质性需求和根本性特征。老虎写不出小说,老鹰不需要诗歌,是人类需要这些东西。因为人类是有灵魂的,而灵魂包含了丰富细致的情感和复杂多变的思维。但凡拥有灵魂,就需要文学,或者它本来就是灵魂的一种表现形态。”

变更,束缚以外

在《迷城》的自序中,马笑泉说,“《迷城》之前,我的大部分小说,无论实描还是虚写,皆是以县城为背景展开的。而《迷城》,可能是我最后一部写县城的小说。之后我还会继续写城,但指向的是更大的空间。而这样的空间,是与我从二十五岁起到如今的生活息息相关的。”

现如今,他的构想有了一些变化。就算再回到原初的“三城”写作计划,这个构想也是顺乎自然的。对于一个长篇创作者而言,“体验”至关重要,它不同于体验生活的“体验”,这份“体验”应当和一个人的生命成长是联系起来的,是与个人成长血肉相连的东西。这份“体验”最后塑造成了“人”。这也是萨特说的,“存在先于本质”。这些真正体验过的东西,最终才构成了你。

就马笑泉的个人生命体验来说,他出生在县城,毕业后在县城又工作了八年,之后又调到了市里,又努力工作了十年,然后调到了省城。这种空间的改变自然而然地造成了“体验”的变化。关于市区、省城的体验,进入到了马笑泉的生命深处。

“在哪里出生和成长,往往不是本人所能够决定的。假如我出生和成长在伦敦,那我肯定就会去写伦敦。如果我出生在一个秀美的山村,那个地方肯定会成为我一个重要写作根据地。我当时提出的写三座城: 县城、市区、省城,完全是根据我个人的成长体验所提出来的构想。对于写作来说,重要的其实不是经历,而是体验的深度。只要体验够深,哪怕终生只活在一块邮票大小的地方,照样能写出大把杰作。“

因此,站在现在朝回看,重要的不是空间的变化,而是对这个世界以及人性的幽微之处有了更深一层的思考。你愿意在另外一个层面,描述新的感受新的思考。它只是需要有一个背景,所以,地理位置不再是一个定式的。“如果下一个人物适合出生在县城,那我依然会让他出生在县城。”

所以,计划正在改变。

“以前我就是有一点被这个县城写作的概念给束缚住了,但是现在我已经把这种执念给打消了,不去强调也不刻意回避。写作也是一个不断突破执念的过程。尽量不要给自己设限,不要被这些外在的东西把你束缚住。最终落实到的还是人性,还是那些更具体的东西,那些细节和气息,这才是核心的东西。”

湖南省作家协会 | 版权所有 : 湘ICP备05001310号

Copyright ? 2005 - 2012 Frguo. All Rights Reserved