来源:新湖南 时间 : 2023-01-09

分享到:

文丨沈念

1

刘恪是水的孩子。1月8日凌晨四时,这个孩子跟着自己的“母亲”走了。我在洞庭湖畔眺望走远的身影。那身影里有光亮,有声响,有斑斓,也有无尽的念想。

因为出生地、成长地,都绕不开那片被蚕噬之后依然称得上烟波浩渺的洞庭湖,水浸染、滋养着一个人,他也就有了“水”的基因、色彩、风度和面貌。无论走多远,回到水的身旁,以外在的世界来观照水的命运,他就显现出与众不同的个性。

他的作品中流淌着水,尽情翻阅,无须多言。如果要以形容词来描述一下,是澄澈的水,流动的水,深邃的水,沉重的水,狂暴的水,柔情的水,或者更多可能性的水。他所进行的有关水的想象、经验和思考的书写,因为极致而很难被超越。他也是一滴水的传说。他随水流奔赴,似乎是为了和那些举着灯寻找自己的人相遇。我们都在各自的生命河流中行走。我在他身上看见那些照亮自己的镜像。这些闪闪发光的镜像来自他的人格和文学。我们许多次在水流旁相遇,我和他是同行者,也是朝着他投射在水流之上的身影往前奔去的追赶者。

2

意外地见到了刘恪。意外地成了师生、朋友。意外地有了心灵契约的关系。2月5日,农历正月十五,在2004年春节悄声退去的日子,这些意外构成了属于我生活中的惊喜及对未来的投入。

那一年,刘恪51岁,这位地地道道的华容人,离开家乡多年,在北京安了家。他当过中学教师,编过刊物,在大学当过教授,这一些最后又归结为一个永恒的职业——写作者。在我们初次相处的两天中,我更多的是感觉到他思想的自由,为人的自由,交流的自由。他一身普通着装,引人注目的是斜挎在肩上的灰褐色皮包,更引人注目的应该是他已经写下四百多万字的作品。因为作品的先锋性,读解的障碍,性格上的内敛,不事张扬,家乡的写作圈子对他了解不多。他从1983年开始创作并发表小说,出版有《红帆船》《蓝色雨季》《城与市》《梦中情人》《梦与诗》《国际超文本研究》等小说和理论专著,多次获图书奖和文学奖。

我们第一次见面是约着去走老街鱼巷子。我们共同拥有的这座故乡之城,依水而生。城的历史就浓缩在那几条临水的老街里。他过去经常独自走访这些老街,自此相识之后,我们经常上结伴而行。人来人往的鱼巷子,是集市,也是生活场,湿漉漉的青石街面,泛着天光,有关观察、写作、细节的真实、元叙事,以及古文物保护等话题沿着街面,在我们之间无限地展开。《墙上的鱼耳朵》《会说话的鱼》《欲望的鱼》等以鱼巷子为场景原型的作品,成了他继“长江楚风系列”“碑基镇系列”之后的又一系列力作,陆续在《山花》《小说月报》等知名刊物上发表转载。一个被许多人忽略的旧址、布满各种气息的鱼市场、形形色色的男女老少,在刘恪那里重获解读的意义。当许多先锋作家依赖先锋成名后迅速撤离,他十多年来还孤身探求着新的先锋形式和意义。《世界文学》主编高兴曾这样评论:“像刘恪这样将小说做到这等极端,这等境界的作家哪怕在世界范围内也不多见。这需要才华、学识和阅历,也需要勇气。这同时也注定了他的孤独。”但我想,一个人精神上的愉悦与拥有,能抵抗一切孤独。

刘恪是个少数的自然素食主义者,不抽烟不喝酒不吃禽畜肉类,不喝茶喝白开水,喜好家乡的莴苣、白菜苔和豆腐制品,这是进了饭馆后他固定要点的几道菜。他自我解嘲地说别人请他吃饭,不费钱,好“打发”,但往往家乡友人点一大桌菜就变成了他的心理负担。在常人生活中过于简单的身体“补给”,居然能一天写作十几个小时,每年都要写那么多的作品。能量从哪里来的,大家不明白,只剩下猜疑和惊赞的目光。

刘恪给自己揭秘:“你吃的肉,在我的菜谱上等同的就是白菜豆腐。我不吃,但不代表我不会做。没有什么秘密,习惯而已!”

你信吗?信,或不信。事实就是如此。所以,朋友们都说,请刘恪吃饭很“麻烦”,花不了多少钱,但就是不知点什么菜。而刘恪也害怕别人大张旗鼓地请他,一桌子菜,看着就吃饱了。走进餐馆一大桌朋友在开怀饕餮,他的筷子蜻蜓点水,可让人难以想象的是,他却能做出一大桌味道可口的家常菜肴。

他的唯一爱好就是读书写作,分布在京豫湘等地的几十个书柜,包罗哲学、文学、历史、美术、科学、音乐等,而长期的书斋生活,使他与世俗生活保持着距离。但这距离仅在现实,而走进创作状态中,他则从容地演绎着那些历史与现实中的革命、爱情、风俗、仇恨、欲望等。从高兴写的《京西一棵树》印象记中我知道刘恪先生重义气、待人友善、烹饪水平高、性情温和老实,而在交谈中扑面而来的是他艺术上的超高见解。他对人待事言文一语中的,短时间内听他滔滔不绝谈哲学、文学对一般人来说是猛补,未必能完全吸纳。“作家不搞理论,搞理论的搞不好文学”,这个被普遍认同的状况在刘恪这里是个特例,与“诗学”“昆德拉研究”“语言学”“诗学”有关的理论专著就是证明。当问到刘恪有关学术研究对文学创作的帮助时,他平静地告诉我,理论是解决对事物本质认识的手段,一个普通事件有了理性的穿透力,就有了与众不同的见地。

与刘恪在一起,时间流动如他的流畅表达般快速,我也被对方身上一种强大的亲和力所卷入。从创作开始以来刘恪对小说就像园丁对一棵树女人对一次妆扮那般细致,他的故事内部充满张力像弦上的水滴,语言精密准确像数学家的逻辑,这是我读其作品的深刻体会。如果一个人没有极大的热情,冷峻的思考,庞大的知识系统,是很难做到这一点的。如果让我用一句话来概括这种早期建立的刘恪印象——对事件及自身保持警觉,批评,判断,一个不依不饶地挑战自我的人。

这位不依不饶挑战自我的人,却在不断扶持那些被他看见和遇见的青年作家。2005年,他回湘帮时任《芙蓉》杂志主编颜家文老师组稿,心中想的是湖南文学的未来,需要有一批青年作家写出来、走出去。于是他四处寻访,在看了许多年轻写作者的作品后,策划并推出了“文学湘军五少将”,按照年龄大小,依次为谢宗玉、于怀岸、田耳、马笑泉和我。近二十年过去,我们都不曾中断写作,或者说我们一直在努力地改变和丰富自己,不得不说,是受益于这一团体在文学界所产生的持续影响。他把无私和纯粹带给了年轻的我们和更多的年轻作者,没有人会否认他的功劳,每个人都应铭记他给过的提携与教导。

3

晨起,中原大地,八朝古都,开封的天空被稠密的雾霾笼罩。这一天是2013年12月7日,河南大学举办作家、教授刘恪的学术研讨会。央视新闻反复播放着雾霾侵袭多座城市的画面,而研讨会也是从大家对刘恪“雾”一般的感受说开去的。

上世纪80年代开始跋涉文学之路的刘恪,在90年代发表《红帆船》等具有新浪漫主义风格的长江楚风系列小说后,多年潜伏在先锋文学领域,评论界谓之“先锋文学的集大成者”。2005年初,刘恪与著名诗评家耿占春、诗人萧开愚一道入驻河南大学文学院,开始了他的“师者,传道授业解惑”生涯。八年多时间,刘恪呆在这片安静、神奇而富有旺盛生命力的土地上,向思想的“芦苇荡”深处挺进。

时光弹指一挥,刘恪在个人专用稿笺上用笔墨挥就一本本理论专著——《现代小说技巧讲堂》《先锋小说技巧讲堂》(两书曾畅销一时,后修订再版,在他离世前一天,百花文艺出版社正在商议再版加印的事)《词语诗学·空声》《词语诗学·复眼》《耳镜》《现代小说语言美学》《中国现代小说语言史(1902-2012)》。

300万字的理论研究,对专业从事理论的人都是一种挑战,而从刘恪嘴里出来,“是一种个人习惯,我可以在两套笔墨中实现自由转换,应该说写小说与做理论二者之间是可以互相补充的。”

这就是“雾”一般的刘恪。河南省文联主席李佩甫称与他相识多年,但一直没有读“懂”自己这位“物质生活的清教徒,精神生活的叛逆者”朋友。北京大学艺术学院原院长、著名评论家王一川说,刘恪是楚文化为当代文坛孕育的一朵奇葩,是一位天才式的作家,是“双魂式”文学家。

抵达不可能的目的地,永远在路上,在分岔的路上审视、抉择、行走,会是一种怎样的感觉。而这,也是我意欲从他的身上观察、探寻、破解的秘密。好些年过去,这个打不开的秘密在我内心的海洋中泅渡,在风吹浪打中长大,却依然归属于刘恪自己。

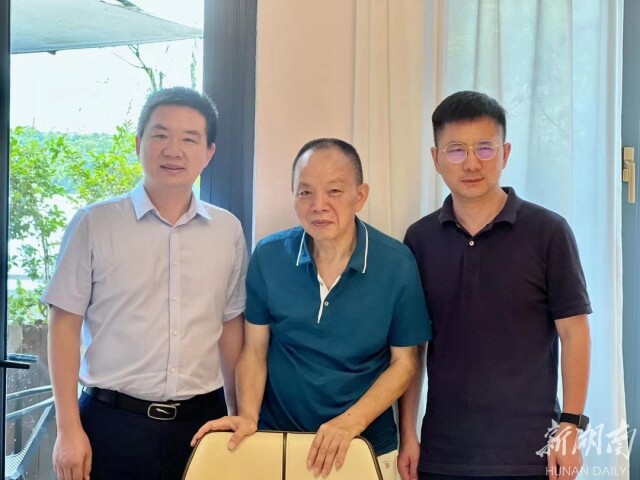

那一次,我和师友余三定、潘刚强、舒文治组成四人“亲友团”,前一晚抵达河南大学新校区内的酒店。刘恪与我们在饭桌上打了个照面,直到晚上十二点才进我们房间正式“会晤”。到这个点上,他还在为次日召开的研讨会中一些“细节”忙碌,忙得头顶直冒热气。

多年来,刘恪不知主持、参加过多少次研讨会,都一直是在为别人忙碌。有朋友打趣:“终于轮到他为自己忙一次了!”

蕴藏着惊人能量的刘恪,在开封这座古城成批量地收摘着文字的果实,也收获了友情。研讨会结束的晚宴,吃着吃着,有人举手说想唱首歌送给刘恪。一个老头,高个,瘦癯,开封本地作家,68岁的文艺粉丝,写过一本文如其音的《宋朝暖水瓶》。他声音干净,细活,后来才得知其年轻时曾干过播音员。他清唱了一首改编版的《莫斯科郊外的晚上》:“我的好朋友,刘恪坐在我身旁,只有风儿在轻轻唱,但愿从今后,你我永不忘……”

我记住了他名字,赵中森,刘恪在开封城里最好的朋友之一。他曾谈起赵老头的倔强,退休前被上级主管部门通知参加一先进评选,结果被不及自己者取代,老头一气之下,撕毁工作几十年所有的获奖证书和履历证明。他把自己在体制内“注销”了。一生钟情习文弄墨的老头,在当地也始终进入不了圈内的视野。幸得刘恪无意间慧眼相中,督其写出记录开封“城南旧事”的《宋朝暖水瓶》一书并亲自作序,这让老头的内心温暖得四季如春。

素昧平生的两个人因为文字的牵线搭桥,一见如故的友情有时就来得如此简单。

研讨会结束的晚上,亲友团一致决定去刘恪的居所。看看他写作的地方,于我们而言,是一种“朝圣”。中州大学的刘海燕教授、莽原杂志主编、诗人张晓雪执意冒寒夜的冷冽一同前往。

打出租车,刘恪引我们前往河南大学老校区附近那个叫苹果园的地方。2008年刘恪出版自选集《耳镜》时,就不无感慨地提到:行走于两京之间,居住在两个苹果园,从北京西郊到汴京东郊,这种巧合让人感叹。

房子是一幢幢长相仿似的旧楼,楼道没灯,静谧中显得寒意更浓。五楼,顶层,九十平米,书柜、书桌和简单的木床,互相拥挤着依靠着。我一恍惚,好像到了北京的苹果园,那里也是一片旧城区,也是相同的场景,一贯的刘恪简单家居模式。

在两个叫苹果园的地方思考与写作,像牛顿被树上的苹果砸出伟大的牛顿定律一样,难道刘恪在这曾经生长着苹果树的地方,让思想一次次深呼吸,也被一个个的汉字砸到脑袋,“砸”出一本本的著作。

一行人谈到写作的方式,唯独刘恪不用电脑,几十年一直是在自制的500字大稿纸上结网耕耘。书桌角落码着半米多高的稿纸,刘恪拆开,是近几年写作的理论书手稿,字迹工整,纸面洁净,涂改几近匿迹,此等写作者的手稿,人见人爱。一行人都想收藏他的手稿,却又不敢轻易开口,恐夺人所爱。无怪乎时任中国现代文学馆馆长吴义勤在会上提前宣布,择时举行一个馆藏仪式,把刘恪的手稿收入现代文学馆中。

夜间,雾霾让夜色的光影更加模糊。同行者内心渐渐生出一些悲凉之感,一位著名的小说家、理论家,把自己的物质生活降低到最底线,却创造着令当代人不敢小觑的精神财富。

离开开封,离开这座城市中轴线从未变动过的“都城”。高铁疾速行驶,只有闪烁的灯火从眼前一掠而过。我回味两次开封之行。第一次记住了鼓楼附近的小吃一条街,网罗了全国各地有名无名的小吃,而这一次,留下来的是一个永恒的精神坐标——唯有以最虔诚的姿态,才能在艺术的征途上愈行愈远。

4

他坐在书房,窗帘是拉上的。我说,光线太暗了。他“哦”了一声,站起身把台灯拨亮。光线顿时像一场大雪降临,飘满房间每个角落。这是2021年2月15日,正月初四,在刘恪位于岳阳的寓所,凡墙都是书柜。多少年,每一个春节,于他而言,无论是远在京城还是故乡,都是一个个俗常的日子,是依旧要读书写作的日子。

桌上摊开的大稿笺,是他正在写的新小说《民间消息》,原本俊秀的刘氏书法,变得有些歪倒,像一片被飓风吹打的丛林。右角摆放着一台一体式电脑,开机关机,建立新文档,存盘,输入法转换,退出……半个多小时,我边操作边指导,他基本掌握了简单的文档编辑操作。一天前,他说有事找,后又补充是件小事。这件小事对六十多岁的他,患有早期帕金森症的他,是一种挑战。他不想再麻烦他的朋友、学生,试图独立输入此刻之后的每一次书写。而我更希望他将关注点转移到自己的身体健康上。

2016年我在中国人民大学读创造性写作专业的研究生,刘恪常带王俭印、张新赞等朋友多次来学校看我。他每次作东,挑西门附近的餐馆吃饭,饭后我们去图书馆附近的水穿石咖啡厅聊天。我当时的论文结构设计都和他们讨论过。有一次,从西门进校园,刘恪过马路,脚磕在路沿石上摔倒,碰破了脸颊。去人大医院处理完伤口,大家都当作一次小意外,没想到这是他身体的一次报警。后来那两年张新赞几次陪他做检查,核磁、CT,年岁增长,长期伏案,营养不平衡,诸多可知与不可知的原因,导致身体的变化。这种变化恰是朋友们最担心的。这种变化也是导致他慢慢无法正常行走、失去平衡行动能力的根本原因。

我们担心的,却每每被刘恪“打”回来:病就是这个样子,好不到哪里,也坏不到哪里。我们摇头,也充满着无奈的怜惜。我和朋友们都劝他暂时放下写作,在休闲中锻炼调养好身体才是眼前根本,但他故我。他总是固执地以为自己不会有事的。我在内心深深地理解支持这样的自我,却希望他能过着平常人家的生活。他骨子里有种强大的意志,是不会轻易改变和消怠的。我钦佩他的固执,但此时特别恨自己没有推倒他的固执。

也许,不固执就不是刘恪,是固执成就了刘恪。

2020年刘恪搬进郑州河大校区的新家,这位从长江、洞庭湖走到中原的孤独行者,又给自己的座标打上黄河之水的标记。电梯房,解决了上下楼梯不便的困扰,之初的房子装修有尹顺国等文友的帮助,这是友情的回报。刘恪是个时常替朋友着想的人,喜欢读什么书,遇到什么困难,未来的路怎样走,他总会替你提前考虑。他的倔强和固执只是在自己身上。

从郑州回岳,有弟弟照料饮食生活,他又忘我埋首书丛,排列出小说、评论、诗歌语言史等等写作规划。他就是一个虔诚的信徒,面对自己的“宗教”,越是逆境中越能彰显他的顽强生命力。我是希望他的生命力更顽强的。今年元旦节这天,我听到刘恪病危的消息,结束出差的我立刻从北京飞到长沙,直接转高铁到岳阳看望他。王跃文、张战夫妇听说后,特别委托我表达不能亲自探望的歉意和祝愿他早日康复的心意。当我看到病床上已经无法再言语的他,眼泪和哽咽一下就淹没了我。那个曾经在我心中是无比强大的作家,一天可以写一万字的作家,稿纸上几乎没有修改的作家,成了一个模样那般衰弱无助的人——插着氧气管,无法进食,完全靠输液维持,感染新冠后因为没有及时诊治,白肺百分之九十多。在生老病死面前,再伟大的作家也是凡人。过去的三年,我的朋友徐典波、舒文治、王翔、李煜、丘脊梁、范泽容、李娃、张峥嵘等人,多次帮生病的他解决现实问题,看望并给他鼓劲。那天在医院,主治医生决绝的话语,我不愿听,也不相信,但他的模样那么真实地摆在眼前。我的心痛立刻让我失语。生命的脆弱让我骤然痛恨上天的不公。哪有什么人间值得可言,他的此生,是不值得的。

刘恪又不是一个总是寄身于书房的人。他一直有一个从书斋到现场的转换,就是我们常常称之的田野考察。2018年,他发表了新作《一滴水的传说——关于《湘源记》的元叙事》,这篇散文在类型和表达形式上展现了一种值得注意的新趋势,融入了深度体验式书写、跨文体写作等,让作品具有非常强烈的现代感。他尽最大可能将留存在个人记忆和知识积淀里的场景推到前台,使之获得身体性的活力。

为了写这篇万字散文,他不顾炎炎暑热,去往永州境内的湘江源头实地考察。这是他一贯的方式,从书斋读“世界”,也从书斋走向“世界”。我们认识后,相约一起多次田野行走,走过东洞庭湖,重走鱼巷子、街河口、汴河街、观音阁、梅溪桥等街巷,也到过他的生命之水所在地——板桥湖。他所关注的细节,是生活的细节,也是生命的细节。他身体力行地告知他的朋友们,只有抵达现场才有作家视为极其珍贵且重要的个人性真实经验。这基于他有一种独立的文化人格,写作中常常包含了现代人的生存感受,有一种断裂、破碎、无目的性。当我从这个角度来读《一滴水的传说》时,自然就能获得醍醐灌顶之感。我仿佛看到一条河从遥远的地方流淌过来,看到一滴水从天空缓慢地滴落下来,水里有诸多分子、原子、中子、粒子、量子,有很多的分解、融合、叠加、拆离,这些光怪陆离的东西,有机地补充和嵌入,建立起复杂精微的空间感知方式。从个人的身体感知系统出发,从经验到抽象,从细节到总体,感知时间、空间感知命运与未来,感知知识与经验,也是感知人所根植的文化和地域的深度。

他不就是一滴水吗?从洞庭湖流向长江,又流向大海的水,这滴水用六百多万字的文学作品创造了刘恪的传说。

只要写到水或与水有关的事物、故事时,刘恪就总有那么多可以言说和言说不尽的神来之笔。这个与水有关的世界是无限打开和任其漫溢的,是源远流长与循环往复的。他这滴汪洋中的水,是有颜色有形状有声音有气味有历史与现实光影的。我又以为他是茫茫大海之上的一艘船,是大海穿越船的生命,也是船在创造着海的新的生命形态。

几乎读者和熟悉刘恪的朋友,都会讶异于他在文学、理论领域潜伏的大智慧,他的筋脉里尽情流淌着智慧之水。他写作上的笃定,只会让朋友们更加热爱他。这让我想起古埃及神话中的智慧之神托特,这位埃及象形文字的发明者,众神的文书,长着不一般的相貌,也常在河畔走着一条不寻常的道路。这似乎暗示着有智慧的人都有着我们不可理解的命途。那么多人拥抱着平庸的世俗生活,但总有例外的人。他就是那例外中的一员。因为例外,他注定是孤独和漂泊的行者,是遥远而闪亮的星辰,也注定是在众目睽睽之下奔赴远方的那道水流。

那又不是普通的水流,所到之处,所有的水,都是一个人的纪念碑。我这么想的时候,又觉得刘恪——此生值得!

(2023年1月9日凌晨)

湖南省作家协会 | 版权所有 : 湘ICP备05001310号

Copyright ? 2005 - 2012 Frguo. All Rights Reserved