来源:湖南作家网 时间 : 2023-06-19

分享到:

编者按:湖南当代文学史,某种意义上讲就是中青年作家的崛起史。自上世纪80年代到21世纪初,文学湘军经历了一系列变化,从崭露头角到黄金时代,再到沉寂突围,继而建立新的格局,这其间,都是一批中青年作家在文坛上横刀立马,铸就了文学湘军的影响力。

为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述,繁荣发展湖南文学,湖南作家网策划了“湖南中青年作家系列访谈”活动,旨在通过与当前创作较为活跃,成绩较为突出的中青年作家对谈,挖掘其写作背后的真实感受和生命体验。在倾听、交谈过程中,再现每位作家的创作之路,从创作背后构建一部关于湖南当代中青年作家的心灵史。

本期作家档案:

沈念,中国作家协会会员,中国人民大学文学硕士毕业,文创一级。现任湖南省作家协会副主席,湖南省散文学会副会长,湖南省文联第十届全委会委员,湖南省首批“三百工程”文艺人才。从事文学创作20余年,出版有散文集《大湖消息》《世间以深为海》《时间里的事物》(入选21世纪文学之星丛书2008年卷),中短篇小说集《灯火夜驰》《八分之一冰山》《夜鸭停止呼叫》《出离心》《鱼乐少年远足记》,长篇儿童小说《岛上离歌》等。

曾获鲁迅文学奖、十月文学奖、华语青年作家奖、三毛散文奖、丰子恺散文奖、万松浦文学奖、湖南省文学艺术奖·毛泽东文学奖、湖南省青年文学奖、张天翼儿童文学奖、湖南青年五四奖章等。曾有四部作品入选中国作协重点作品和深入生活扶持项目,并获中国作协深入生活扎根人民主题实践先进个人。

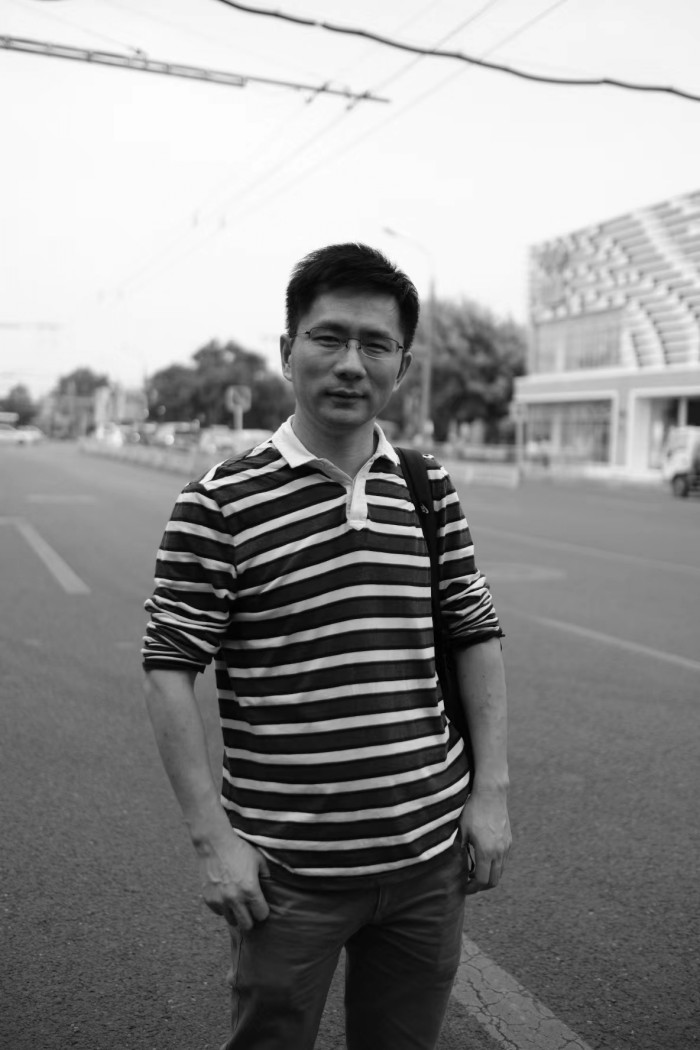

作家沈念

采写 | 李丽娜

“我选择回到写作这条道路来,也是遵从自己内心的呼唤。就像每一条河流最终会流向大海,我最终还是要成为一名写作者,而不是一个别的职业的人。”

河堤、闸头、落日,丛林、湿地、水鸟。

提到过去,沈念脑中总绕不开这些图景。对于从小在水边长大的沈念来说,水与水边的一切,早已像肌肤与血肉般,成为他生命中不可或缺的一部分。

《大湖消息》把湿漉漉的洞庭湖推到众人眼前,也把一身“水”气的沈念带到大家面前。有批评家指出:“沈念的气质,越来越像他常年观照的大湖之水,有水的温柔、水的灵动、水的深远。”

但你不能当面对他说出这些溢美之词,不然你将感受到对面的慌乱、躲闪,而后像水面复归平静般沉默,不动声色。

水边读书的日子,教师队伍的“逃兵”

二十一世纪之初的几年,如果你周末常去洞庭湖边,又恰巧遇到一个在树荫下埋头读书的年轻人,那他就是沈念。

“那是一段如饥似渴的阅读岁月,读累了,就眺望一下水的远处,有一种奇异的感觉。仿佛那一刻,我自己也像流水一样,身体或精神去到了很远的地方。”

他读博尔赫斯、卡夫卡、乔伊斯、马尔克斯,读韩少功、莫言、余华、苏童,也读水和水边人与事的自然之书。

不同于山中儿女的开门就见山,湖区生活的儿女打开门,映入眼帘的是一望无际,一碧万顷的汪洋。“浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千”,风霜雨雪,水一年四季的物态变化都一一呈现在湖面,直白,显观。因此沈念心中一直有一个观点:生活在水边的人往往具有更辽阔的视野,更广阔的胸襟。

由于湖水汛期的不确定性,湖区的人们更具性情的一面。他们房屋装饰能省则省,吃穿用度大手大脚,吃早酒,喝夜酒,今朝有酒今朝醉。

“湖广熟,天下足”,湖区通常还承担着供产粮食的重任,因此人们围湖造田,阻碍航道,用水资源换取有限的物产资源。

而水只是不舍昼夜地流淌,平静、无谓地观照岸上的庸碌。

多年后,我们从一页页文字中仔细聆听那位在曾水边读书的年轻人的声音,发现它们如流水般冷静、克制,却又有流水深处的无奈、激荡和温柔。

水鸟

为什么喜欢去水边读书?我们或许猜想对于从小在水边长大的沈念来说,水天然会产生某种召唤,但当时更直接的原因是,他的住处冬天阴冷、夏天湿热,热不可耐的时候,寻一适宜的荫处当为上上策。那是他第一份职业所分派到的寓所——工厂的青工楼一楼105房。房间布置简单,一张床、一张桌子、一个铁架改装成的书柜。他在这家工厂的子弟学校当老师。

提到这段教师时光,他显得有些惭愧:“我一直觉得我是教师队伍里面的一个‘逃兵’。当然这种‘逃’也不是我主动的出逃,而是命运的安排吧,因为我的写作特长,让我最终离开了教师队伍。”

沈念坦诚地说自己在教学上算不上是个“好”教师。和学生成为尊长有序的师生关系相较起来,他更习惯成为学生的朋友。“比起灌输一些知识性的内容,我更乐于去向学生分享我生命体验中最真实最真切最自然的东西。”

奇妙的是,十多年后,命运再次让他以大学教授的身份回到教师队伍——成为湖南师范大学创意写作专业的校外导师。这次,和一群大朋友在一起,他更加自如、轻快,像终于穿过崎岖山路流到平原的溪流,肆意奔淌,发挥最大的能量。

笔者有幸曾是沈念大学散文课堂的学生之一,本科的课堂仍旧是讲台与课桌的布置,老师初授课时一个人站在讲台上,他讲我们听,师生之间保持着互有的矜持,后来他又想出让学生诵读文本的法子,又尝试用问答的方式调动大家参与的积极性,课堂像流水般顺畅起来。几个同学鼓起勇气给他发了自己的散文,他总会赞许和鼓励,而后又细心给出修改意见,下节课再来时手里多了几本自己的散文集,他把交作品的同学一一叫来赠予他们。我那时在一旁看得颇为羡慕,心想沈老师时而远远的,时而又觉得好近呢。

说是”逃兵“,沈念也在教师的岗位上踏踏实实工作了十年之久。在沈念的人生理念里,人必须要遵从自己所在的位置。只有先做好了本职工作,周遭一切才会顺心、安然,社会才得以井然有序。因此他只在业余时间进行阅读与写作这项隐秘而浩大的精神活动,这项活动与他的本职工作相互滋补着。

即使放在人生这个刻度尺上,十年依旧是不小的单位。那十年里,陋室的严寒与湿热,独处的寂寞与荒芜,青春的困顿与不安,都靠阅读与写作去消散。

“我始终都会顺着生活中的曲折去前进,我不会过度担忧也不会过度害怕,我始终有像水一样的‘随波逐流’的心态。”

坐在我面前的沈念似乎很担心自己的这段经历吹响的是一个名为“写作改变命运”号角,那多少有些侥幸者的不负责任而又过于简单蛮横。在他的视角里,写作是他在生活的洪流里自然依傍的一段树枝,因缘际会下改变了自身的境遇,但他从不汲汲于依靠写作获得什么名或利,只是顺从内心、顺从自然地写着,他所追求的,是更辽阔的自我,是更深一层的精神状态,是水的“至深”之处。

师大学生手写对沈念的课堂感受

记者生涯,停滞与出发

2007年,沈念作为人才引进被招入报社工作。在这里,他开启了为期七年的第二份职业经历——记者。

如何把新闻写好成为他的头等大事。跑一线、做采访、写社论评论,不是科班出身,他需要尽快适应从中学教师到报社记者的身份转变。从零做起,他一头扎进去,记者的工作几乎占据了他的全部时间。

“不仅是工作时间,业余时间也在不断地去思考、学习,怎样才能把新闻报道做得更好。所以就读得少、写得少,白天在外奔波没觉得,每到夜深人静,确实很焦虑。”

他曾在散文《身体之霾》中提到那段时间的心绪——

“没有人知道,这种流水似的忙碌在很多安静的夜晚沉寂之后,带给我的是比痛更厉害的酸楚。饱满的情绪和永不复返的时间被撞挤压榨,剩下一些虚无的口号,还拖泥带水地把割裂的美好呈现在你的生活之中。故意让你欣赏一个乏味的‘尾巴’。”

幸运的是身边会有一些年长的师友宽解他。《十月》杂志的老主编张守仁因为阅读并撰写他的第一本散文集的序言相识后,经常以自己多年的生活变迁为例,鼓励他:坦然接受人生每个时段的经历,它可能与你自己想要做的事情并不冲突,它们只是在两个不同的序列里。

他意识到文学是一场没有尽头的马拉松,重要的是坚持跑下去,而不是跑得快与慢的问题。就像每一条河流总会遇上它的冰期,但并不意味着它会永远停滞,而结冰期所积蓄的能量,会换来冰雪消融时无与伦比的新生。

他坦然接受记者这个场域所带来的忙碌和停滞,也在不知不觉中被这个场域哺育和塑造着。他既跑在时政一线,见证时代与家国大事,也会深入寻常百姓人家,体味人间冷暖。于是今天,我们看到那份“冰期”涵养下的笔墨塑造出的一个个生动鲜活的人物群像:留守孤岛的麋鹿先生李新建(《麋鹿先生》)、无法原谅自己前半生的杀鸟事业而选择自尽的渔猎人鹿后义(《湖上宽》)、救了十七条人命儿子却殒命了的老渔民(《云彩化为乌有》)……

你可以从他那段时间之后的作品中看到记者视角下细腻的观察,也可以感受到他个人在这段经历中深刻的思考。把现实抽象为思维再具象为语言,这与写作殊途同归,但记者与写作者的细微差别,又需谨慎处理。即使迅速接受和适应了记者身份的生活,但他还是可以感受到自己内心的最渴望的不在此处。

“过好这段生活,但你又要时刻提醒自己,当你一旦有多的时间和自己的空间的时候,你还是得要做你最想做的事情,就是你心里得时刻惦记着。经历不是到此结束了,经历是让我们看清自己的来处,从而知道自己更应该选择什么样的道路。”

到了2014年,沈念已经在记者行业取得了不错的成绩,继续在记者领域干下去,前途一定是光明灿烂的,但当省作协提出把他调到作协成为一名专业作家的时候,他还是毫不犹豫地同意了。

同意这个邀约意味着放弃目前非常好的现实岗位,意味着背井离乡去到一个新的城市生活,但也意味着七年的停滞后重新开始写作。

“来到作协后,我不知道自己的写作能走到哪里,能走多远,但有一点我是认定的,就是一定得去走,走了才能知道能走多远。”

“这也是水对我性格产生的影响,有的人遇到挫折、艰难可能会停滞、纠结,会被吓住了,但我觉得任何事情到来了,就坦然地去接受它,像水一样的勇敢奔赴,朝着自己既定的目标走。我选择回到写作这条道路来,也是遵从自己内心的呼唤。就像每一条河流最终会流向大海,我最终还是要成为一名写作者,而不是一个别的职业的人。”

湖面

随物赋形,汲源求新

“走着走着,会听到哗啦哗啦的划水声,矮下身子去看,是一位戴草帽的老人划着仅容一人站立的筏子。偶尔这响声会惊动几只藏身水中的白鹭,细长的腿拔拉飞起,在荷塘上空盘旋几圈,又不知仄身哪片荷叶之下不见了。”

——沈念《长日无痕》

“这些美丽的‘公主’像逡巡般整齐有序地走过……一杯杯酒水的灌溉毫不推辞,而一旦她们躺在机器床前时,那美丽头颅的切口里露出来的是一束束红黄蓝的金属管线。”

——沈念《夜发生》

读沈念的散文,有时像在读一首诗,不仅是一首简单美好的现代抒情诗,更是一首古朴的,深远的,典雅的古体诗。《长日无痕》中这段描写让人顿时回到李清照《如梦令》里的“争渡争渡,惊起一滩鸥鹭”。

而有时又像在看一部赛博小说,新时代的新意象新思想在纸上横冲直撞,散文与小说的疆域互通有无。著名作家阎连科曾为他的散文集《世间以深为海》写下这样的评论:“一篇篇读下去,才发现这部散文作品在整个中国散文所包含的开创性和开拓性,如同在固有的散文围墙上为我们打开一扇新的门。”

文学的生命力在于创新,而不是守旧。沈念认为文学创作必然要汲取传统中的精华部分,让其在心中生根发芽,长出独属自己的风格,更要不断地创新发展,站在传统的基础上,生成新的传统。

“我想和别人写得不一样一点,我就觉得为什么我不能这样写?为什么我不能写长?为什么我一定要和传统的一样,为什么我不能用现代人的思维,现代人的叙述方式写?”

生活在既是底蕴深厚的古城又是“网红城市”的长沙,复古与流行的交织、传统与新潮的碰撞随处可见,沈念笔下的世界,也如他所生活的城市般,既有画境里的人间草木,也有商业电影里的灯红酒绿。

从2009年《时间里的事物》到2015年《出离心》到2021年《世间以深为海》,无论从散文到小说还是从散文到散文,都可以明显感知到沈念逐年增长的笔力和日新月异的表现力。而到了获得第八届鲁迅文学奖的《大湖消息》,书写视域由人与人转到人与自然,其文字之精炼,境界之阔大,又达到一个新的高度。

“也许过了5年、10年你看我的文字又发生了许多变化,因为我始终在不断地求新求变。”

流水不停地向前奔涌,沈念不断扩充自己,让自己变得更加富有厚度、深度和广度。他不会简单停步于此,希望自己最好的作品永远是“下一部”。

鲁迅文学奖获奖作品《大湖消息》

游泳,写作与生活

不写作的时间里,有很多其他的兴趣爱好。打乒乓球、羽毛球,和三两朋友在一起喝茶聊天……但现在最喜欢的还是游泳。

“一个人在水中,不用有人协作,也不需要考虑技巧,就在水里面让自己漂浮起来往前游。在这过程中你可以冥想,可以思考写作中的某一个情节,也可以什么都不去想,放空自己,单纯的让身心得到一种调整,一个舒缓。”

钟爱游泳的另一个重要原因是,从岸边一头扎入水中的过程与从外界进入写作世界的过程如此相似——周围的嘈杂、纷扰渐渐隐去,只留下自己和自己的呼吸声,自如地在思想的国度里徜徉。

与这种偏爱“单独行动”相对应的性格往往是离群、孤僻、忧郁,但沈念,不完全是。

我从与他较为熟识的人里听到一个特别的词——“闷骚”。“熟起来后你会发现他特别幽默有趣,看起来沉默寡言实际上特别能说。”确实,在沈念的生活里,独处的游泳乐园必不可少,与朋友品茶聊天的时光也不可或缺。离开人群思索,回到人群见证,不做文学之旅的苦行僧,而是快意江湖的独行侠。

在沈念的散文写作里,主题较多集中于病痛、孤独、死亡等较为灰色的生命体验,朋友曾开玩笑说他写这类的文章多了,自己也变成了悲观主义者,他笑笑回应道自己是看起来悲观的乐观主义者。他写作的内核永远是积极的、温暖的、充满希望的。

采访当天,传来知名藏族作家、藏族导演万玛才旦突然辞世的消息,沈念采访中偶有失神,不自禁几次拿起手机查看消息,想起在采访又匆匆放下。

“万玛才旦是我的朋友,我们既伤感又无奈,他走了,是一个既成事实,我们是没有力量的,可是我永远不会觉得生命是无意义的。我永远觉得生命是在你活着的时间去发现意义,产生意义。每个人都是赤条条地来赤条条地去,但我们不能就不去创造了,不去奋斗了,不去改变了。”

人们总会在不同的人生阶段遭遇不同的挫折,家庭变故、亲人离世,而写作者以其“敏锐的触觉”,表现出对世事的惊人的洞悉力和深沉的悲悯心,这也正是他们的珍贵之处。

“写作是生活的变异。”他说。写作是需要与生活区分开的,就像游泳时在水里和在岸上不同。在生活中他不会让自己处于过度自我的状态,那样也会给他人带来不便。

在写作里,他也不会让自己简单沉溺于某一忧伤的情绪里。“你写忧郁的,也要写明亮的,简而言之,你要让自己像水一样是丰富的,包容的,勇往直前的。”

由“水”入“山”

关于未来写作计划:最近一直在写洞庭湖边的乡村故事,一些中短篇,但更主要的还是在推进湘西山区长篇作品的创作。

由“水”入“山”,从中短篇到长篇,这将是个不小的挑战。

有人曾问从山里到城里上大学的贾平凹:“山里和城里有什么区别?”

他答道:“城里月亮大,山里星星多。”

今天一身“水”气的沈念就要从水边走到山里,我们都想问他:“水边和山里有什么区别?”

翘首盼望着他用新作品,回答我们。

湖南省作家协会 | 版权所有 : 湘ICP备05001310号

Copyright ? 2005 - 2012 Frguo. All Rights Reserved