来源:湘遇 时间 : 2022-02-27

分享到:

雪后初霁,芋头来到益阳市桃江县

此处“盛产”美人,有著名作曲家黎锦晖歌曲为证《桃花江是美人窝》

桃花千万朵呀也比不上美人多~

全是伶伶俐俐小小巧巧~

婷婷袅袅多美多娇~

但,此次芋头却不是来寻美人

而是寻找一个许多人已有些陌生的作家——莫应丰

莫应丰是谁?

莫应丰,益阳桃江人,我国著名作家、文艺活动家。主要作品有《将军吟》《迷糊外传》《麂山之迷》《桃源梦》等,《将军吟》曾获首届茅盾文学奖。曾任湖南省文联党组成员、文联主席团成员,中国作家协会理事,中国作家协会湖南分会副主席等职。

沿着弯弯曲曲的山路,芋头和著名作家邱华栋、王跃文、彭学明、余艳、吴茂盛及优秀出版人张亚丽等,一同穿丛林,过溪涧。

行至益阳市赫山区与桃江县交界的八方山麓,竹叶茂密的山坳坳里,一座小木屋陡然显立。

据属地大华村的驻村队长兼第一书记朱明星介绍,那便是莫应丰的祖辈生活过的地方。土改之后,莫应丰的父亲莫良哉携家搬迁来到此处。那时,莫应丰已满12岁,在这里留下了他最深刻的童年记忆。

2020年,大华村启动了重建莫应丰故居的项目。这座故居,是莫应丰的大女儿莫竹苇,请住在江西的姑姑回忆老屋的原貌,再由表哥胡赣军画出草图,最后再请专业建筑设计师设计复原而来。

朱明星说,今年5月前,这里就能完成布展,对外开放。

眼前的这座小木屋,屋顶上还积着一层薄薄的雪。暖暖的阳光下,融雪的水珠不断线地从檐角滴落。

几盏红灯笼摇摇晃晃。透过小轩窗往里看,屋子里还有些空荡。

时光的匣子就此打开,闪烁出一些关于莫应丰的鲜活的记忆碎片。

学音乐出身,却成了首届茅盾文学奖得主

1982年12月15日,北京,晴朗无霾。

人民大会堂的小礼堂里,600位文艺界人士齐聚一堂,参加茅盾文学奖首届授奖大会。

无数人关注着这新中国以来文学界最盛大的评奖活动。

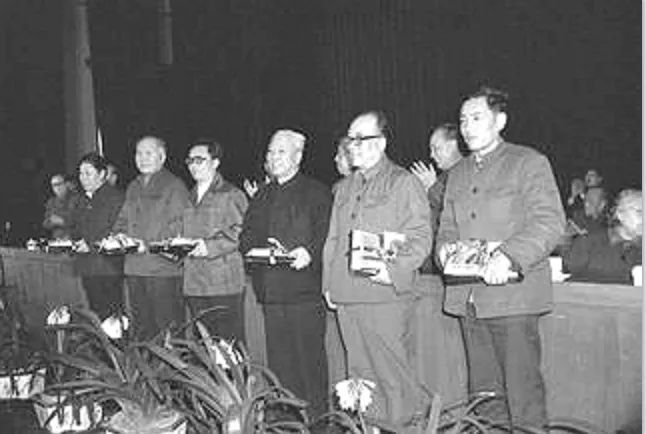

领奖台上,获得茅盾文学奖的六位作家,手捧紫铜的奖章,向前来祝贺的人们致意。

左起的第三位,莫应丰略显圆胖的脸上架着副黑色宽边眼镜,镜片后闪动着一双深沉而聪慧的大眼睛。

莫应丰感慨道:“我愿努力,在建设具有中国气派的新文学大厦上再添一块砖瓦。”

从事业余创作的他,更坚定地踏上文学之路。

(首届茅盾文学奖获奖作家领奖,从左至右为古华、李国文、莫应丰、姚雪垠、魏巍、周克芹。)

莫应丰是学音乐出身。

他家境贫寒,父亲是个老实本分的农民,给人当佃户为生。莫应丰年幼时,迫于生计曾两次举家搬迁。后来,父亲又重病长时间卧床不起,家里就靠莫应丰担柴到二十华里外的小镇换些米和盐,勉强糊口。

中学时期,学校里的音乐老师崔运畴看重他的禀赋,把自己的小提琴送给他,把乐理教科书借给他自学,把重要的音乐活动交给他组织,甚至让他代音乐课。

莫应丰曾回忆过与他学音乐的故事。

他学拉胡琴,打了一条蛇,剥下蛇皮来蒙琴筒,用棕毛代替马尾,自搓一根麻绳做琴弥。就这样开始,经过一段时间的发奋努力,居然成了当时益阳市第一个公开表演二胡独奏的人,拉的是《良宵》。

有一次,他借同学的笛子来试吹。从清早一直吹到天黑,笛子就是不叫。莫应丰发火了,用很大的劲,恨不能把它吹破,能听见一声爆裂也是好的。嘴吹肿了,酸痛难忍,被迫停下来休息。但仍旧望着那支笛子不甘心,便冷静地琢磨起来。拿起笛子又试,轻轻地一吁,居然叫了,便高兴得发傻,嘴痛已没有感觉了,一鼓作气,就在当天晚上吹会了歌曲《我是一个兵》。

1956年,在崔运畴老师的支持和帮助下,莫应丰考入了武汉艺术师范学院附中。一年后,升入湖北艺术学院作曲系。

1961年,莫应丰参加广州军区空军文工团,从事音乐和剧本创作,踏上了文学创作的道路。

喝白开水充饥,写出踏入文坛的处女作

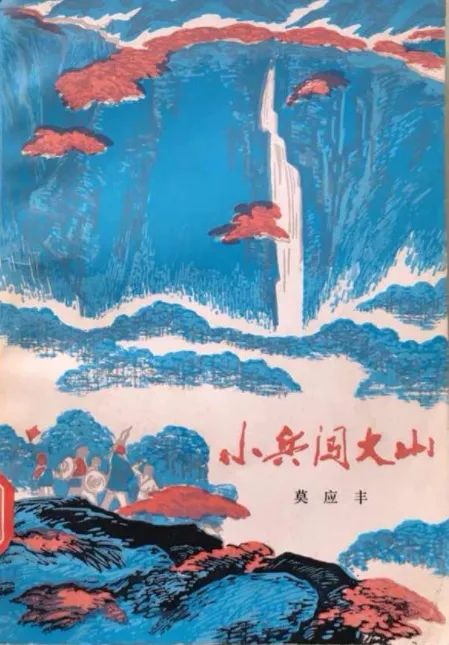

莫应丰的朋友陶冶曾撰文,回忆起莫应丰创作第一部长篇小说《小兵闯大山》时的情景。

那时,莫应丰担任《长沙文艺》小型刊物的编辑。有一次,陶冶来长沙湘春路工人文化宫《长沙文艺》编辑室送稿,晚上在莫应丰处借宿。

那是一间房子窄、床也窄的卧房兼办公室,空气也不流通。陶冶不习惯,睡了又醒,醒了又睡了。可每当陶冶醒来,都能发现莫应丰在埋头写作。

陶冶见他通宵达旦地写,问他写什么,他说写五个小孩上山采药。

待陶冶清晨起来,只见桌上摆着一叠厚厚的稿子约9万字,翻开木板,一个书法相当漂亮的标题《小兵闯大山》。

莫应丰说,这稿子白天没有时间写,都是晚上熬出来的。晚上写稿,肚子饿了想吃点什么,可是工资只有42块钱一月,又要养活两个孩子,只好喝白开水。

莫应丰将《小兵闯大山》的稿子冒昧寄到上海人民出版社。结果巧遇伯乐,出版社通知莫应丰前往修改定稿。

莫应丰在上海住了一个多月,将9万字的中篇改成32万字的长篇。付梓成书,旗开得胜,这是莫应丰踏入文坛的处女作。

著名编辑汪兆骞曾回忆莫应丰创作《将军吟》的经历。

1976年春夏之际,莫应丰在文家市一个院内的小楼里,吃着每月15元清汤寡水的集体伙食,抽着友人送来的劣质香烟,写起了《将军吟》。

夜晚,月明星稀、万籁沉寂之时,小楼有微光的窗口里,莫应丰伏案疾书,写到兴奋处便哼起《国际歌》,写到悲伤处,就有断断续续的抽泣和呜咽声,缕缕飘向寂寥的夜空。

47万字的长篇小说,仅用3个月的时间草成,写完。

总那么健谈,总像个雄赳赳的公鸡

莫应丰总是那么健谈。

谈人生,谈社会。兴致高时,手舞足蹈,妙语连珠;愤慨之时,怒形于色,拍案而起。

(左起为韩少功、莫应丰、谭谈、张新奇。)

友人韩少功、叶蔚林曾开玩笑说,莫应丰,总像个雄赳赳的公鸡。

陶冶回忆,莫应丰从上海脱稿回来,与他谈起创作计划, 说要以他参军在广州军区文工团工作为素材写部长篇等等。

雄心勃勃, 令陶冶钦佩不已,莫应丰说到做到 , 事过二三年 , 陶冶相继收到莫应丰寄来的《枫》《将军吟》两部长篇,还不时在 《人民文学》《中国青年》等杂志上读到莫应丰的短篇和中篇 , 并得知莫应丰的众多作品获得全国大奖。

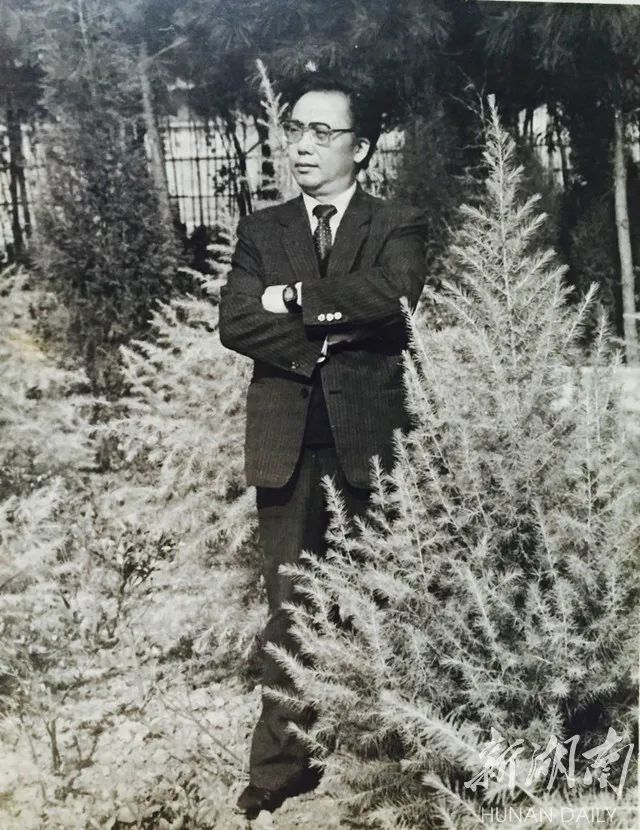

(莫应丰。)

莫应丰总是那么谦逊。

许久不见的陶冶笑问莫应丰,“你施了哪家外国进口化肥,短短时间让你这根文学苗子长得这样粗壮 。”

莫应丰谦逊答道说,言重了,不是施了进口化肥,而是益阳人,可能沾了点益阳的灵气,但比起周立波老前辈,还天隔地远。

友人高枫常向莫应丰请教创作问题,莫应丰从屈原谈到当今中外文坛巨子,谈到自己时,却连个作家的称号也不愿接受:“以后我会成为真正的作家,现在还不行。”

湖南省作家协会 | 版权所有 : 湘ICP备05001310号

Copyright ? 2005 - 2012 Frguo. All Rights Reserved