来源:青岛早报 时间 : 2021-06-10

分享到:

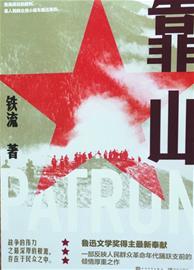

图片由作者提供

互为“靠山”

全景展现支前的真实场面

著名的战地记者西蒙诺夫曾经感慨:“(淮海战役)是人类战争史的一个伟大的奇迹,是真正的人民战争。 ”陈毅元帅也曾满怀深情地说过:“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙人民。他们用小米供养了革命,用小车把革命推过了长江。”这些充满着惊叹、赞美的话语背后是在抗日战争、解放战争时期,在中国共产党的带领和指挥下,创造的人类战争史上的奇迹;同时也是543万的民工为解放军织起的一条条强大的补给线,在每一个指战员的后面,平均就有9个民工,军民同心,一起赢得的伟大战争的胜利。

这些伟大的数字与激动人心的话语,正是铁流创作《靠山》的缘起。近些年来,在不停地体验生活与采访书写的过程中,铁流接触到了这些充满着故事感的人和事,“他们有可能只是村头晒太阳的老大爷、老大妈,也可能是村民无意间说起的只字片语,但却亲历了一段历史,见证了一段征程”,铁流告诉记者,在一些革命老区,涌现出很多支前模范,男女都有,打眼一看,他们只是普通农民,多是八九十岁的耄耋老人,说着一口地地道道的家乡话,满脸沧桑。可是在过去的战争年代,他们中有的是民兵连长,有的是妇救会会长,有的是儿童团团长。那个时候,他们都是朝气蓬勃的年轻人,或者正值盛年,他们的故事看似微不足道,却真情流露,动人心弦。

长篇报告文学《靠山》将视角对准中国共产党和人民军队艰苦卓绝的奋斗历程,浓墨重彩地描摹了老百姓倾力支援革命的动人故事,全景式地展现了革命年代尤其是抗日战争和解放战争时期人民群众踊跃支前的真实场面,浓缩了1921年至1949年间中国共产党在长期斗争中形成的“一切为了群众、一切依靠群众”和“从群众中来、到群众中去”的群众路线的具体实践。

作品定名为《靠山》,是中国共产党人和人民群众生死与共、水乳交融的生动写照,同时也揭示了共产党人与人民群众互为“靠山”这一深刻主题。

细节动人

工笔式描摹注入文学性

仔细品读《靠山》,每一位读者都会为字里行间呈现出的故事所打动,而这正是铁流在创作过程中着意追求的写作手法:用朴实的语言、文学的手法来讲述朴素的道理。“报告文学讲究真实性,但也不能只有‘报告’没有‘文学’,用文学的手法来讲述真实的故事,正所谓‘大事不虚,小事不拘’,次要人物善于大写意,而主要人物则以工笔式的精雕细琢反复打磨。 ”在铁流笔下,我们读到了唐和恩与一根小竹棍的故事。这位有心的支前模范,在随身携带的一根小竹棍上刻下了支前路上几个月时间里所走过的80多个城镇和村庄的名字,所到之处,也正是他们用小推车将粮食送达的目的地。这根小竹棍现在作为一级革命文物,被收藏于中国革命军事博物馆,唐和恩等人的支前故事也被改编成了电影《车轮滚滚》;江苏于都的老百姓为了让红军顺利过河,把家中的门板和床板都捐出来架桥了,甚至还有一位老人把自己的棺材板都献了出来……

尤其值得一提的是,《靠山》中流动着刚柔并济的性情,最温暖的文字是属于女性的。铁流坦言,一方面是因为当年的支前模范、如今健在的受访者大多是女性,另一方面则是因为在特殊环境下,女性表现出了更为坚韧的特质。“红军是支没有性别之分的队伍,女性会经受更多、更大痛苦,每次来例假了,甚至怀孕了,她们都恨得牙根疼。这些女红军,拖起发抖的双腿,忍受着腹部一阵阵绞痛,在凄风苦雨,或是迎面而来的暴风雪中,一步步走下去。 ”比如作品中写道,每当炮弹爆炸后碎土落下,身怀六甲的陈若克都要把头和背低下来护住腹部,任碎土砸在她自己头和背上。杨以淑看着陈若克,突然觉得眼前这个一身农妇打扮的女人,与先前的那个骑马驰骋的女战士判若两人;原以为是与新婚丈夫短暂分别的刘淑芳,却在半辈子的守候后得到了丈夫早已去世的消息,收到烈属证以后的每一年清明和元宵节的晚上,她都会在等候丈夫的那株榕树下点亮一排香烛;还有李淑秀和傅玉真姑嫂锄奸、“透明的乳汁”、代号“素云”、“李大胆”桂芳、抬担架的大闺女董力生……《靠山》中的许多人物是女性,她们是女红军、女战士、女村民,她们的故事给这部作品注入了坚韧与柔情;她们是母亲、妻子、姐姐,她们给予时代温度与力量。

历经14年的采访整理,多达40万字的书写,鲁迅文学奖得主、青岛作家铁流的最新长篇报告文学作品《靠山》甫一亮相就引发了关注和热议——文学期刊《当代》先期节选10余万字刊发,并将由人民文学出版社和青岛出版社在“七一”前联合重磅推出。此前,该书已被中宣部列为建党100周年重点图书。谈及这部新作,铁流直言这是一部自己当下比较满意的作品,也是最为耗费气力的一部作品,“写完这本书我有一种感觉:虚构的东西,远远没有现实生活精彩。再没有比那些已经发生和正在发生的真实事件更能震撼人心的了。 ”

作家面对面

抢救式采访

自备礼品胶鞋磨破五六双

从2007年开始,铁流就开始准备《靠山》的书写,在完成日常写作任务后,他的大部分时间都耗在了老区和农村,“我在莒县农村长大,我的爷爷也是一位革命烈士,所以对于在《靠山》中呈现的人和事有着天然的亲近感。 ”十几年来,铁流走读历史,足迹遍布山东、湖南、河南、河北、江西、陕北、江苏等地,探访亲历者及后人,查阅各类文献和资料上千万字,《靠山》中有超过一百个具体的叙事,来自于上千人的真实故事。

铁流说,再高明的作家,也虚构不出生活的精彩。 “搞创作的人,写非虚构的文本,一定是用双脚丈量出来的。作家深入生活,就像是打井,深入生活越深,井水就会越甘甜。有的作家深入生活可能就是蜻蜓点水,看看没有水就放弃了;或者再打一下,水有点咸,也就走开了;但是执着于深入生活的作家,认准了,就会一直打下去,也因此打出了别人尝不到的甘甜。 ”铁流已经记不清楚十四年间,跑了多少趟沂蒙山老区,每次出发前,他都会换上布鞋或是军用胶鞋,因为结实、轻便。即便如此,十几年间这些“下乡专用”的鞋子也磨破了五六双;有时候去到一些山区,导航也不管用,只能走走停停、打听着行路……崎岖的山路、颠簸的行程,并没有阻止铁流十几年如一日的走访,而且每次下乡前,他都会在后备厢塞满牛奶、啤酒,再备上几万块钱,“这些支前模范家里并不缺东西,更多的是一种敬意吧,是发自内心的感谢。 ”

一路上走走停停,铁流打捞着鲜活的口述历史,也有着时不我待的紧迫感,“我在莒县采访的时候了解到,当地组织部2013年曾经做过一个统计,当时新中国成立前入党的老党员还有千余人,而到了2014年再统计的时候,只有不足800人。 ”铁流说,这些没有出现在历史教科书中的名字和故事,同样应该为后世知晓和铭记。“他们无时不在撞击着我的心,让我有了一次次创作的冲动。于是,我决定把这段历史写下来呈现给现在的读者和年轻人,让每个人都知道,历史虽然离我们远去了,可那一个个被岁月尘封的故事还带着强烈的时代意义和温度。 ”

观海新闻/青岛早报记者 周洁

湖南省作家协会 | 版权所有 : 湘ICP备05001310号

Copyright ? 2005 - 2012 Frguo. All Rights Reserved